Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

Washington, 21 de diciembre de 1816. Hace 209 años. Hotel Davis. El pastor presbiteriano Robert Finley fundaba la American Colonitzation Society (Sociedad Americana de Colonización), con la mirada puesta en la creación de una colonia en África que debía acoger a los exesclavos negros liberados que residían en territorio estadounidense. Dicho proyecto, inspirado en el Comité de Socorro de los Pobres Negros de Londres — fundado poco antes (1786) por la aristócrata británica Georgiana Cavendish — , contaría con el apoyo del gobierno y de las organizaciones confesionales abolicionistas. ¿Pero era realmente el proyecto de Finley un proyecto filantrópico que buscaba la felicidad de los negros libres de EE.UU.? ¿O tras bambalinas había un objetivo político oculto?

Para averiguar la motivación que impulsa los proyectos de Cavendish — en Londres — y Finley — en Washington — , tenemos que conocer, mínimamente, el perfil de estos personajes. Georgiana Cavendish (Northamptonshire,1757) — antepasada de la contemporánea Diana de Gales — fue una rica y frívola salonniere que adquiriría una gran fama por sus aventuras amorosas, políticas y financieras. Fue, también, una persona muy bien conectada con el poder británico de su época (finales del siglo XVIII). Pero nunca formó parte de los grupos confesionales abolicionistas que, en la Inglaterra de la época, eran muy incipientes y se movían, todavía, entre los segmentos más humildes y más contestatarios de la clasista sociedad británica.

En cambio, Finley era un producto de esta ideología abolicionista que se proyectaba desde ciertos grupos confesionales. Nacido en 1772 en Princeton (en aquel momento, todavía, colonia británica de Nueva Jersey) y criado en una familia de comerciantes escoceses establecidos en las Trece Colonias, cursaría la carrera eclesiástica y se convertiría en líder religioso de una comunidad presbiteriana de Carolina. Los presbiterianos de la época se distinguían por su rigurosa interpretación de la Biblia, que, entre otras cosas, criticaba la existencia de la esclavitud. Pero, por el contrario, la investigación historiográfica afirma que Finley siempre se movería en entornos elitistas y esclavistas que hacían su particular e interesada interpretación de la doctrina presbiteriana.

El verdadero propósito de la American Colonization Society y del gobierno estadounidense presidido por el “padre de la patria” James Madison, que le dio todo su apoyo, era desplazar a la población negra norteamericana fuera de Estados Unidos. Pero no a toda, sino únicamente a aquella parte que había logrado la libertad. De la población esclava negra — la de las plantaciones de la élite de la feligresía de Finley — ni se habla. Y eso, según la historiografía estadounidense contemporánea, se explica por un fenómeno muy concreto: el fuerte crecimiento demográfico de la masa de negros libertos, que, en tres décadas, se había multiplicado por cinco (de 60.000, al día siguiente de la independencia — 1787 — , a 300.000, en la víspera de la presentación de la ACS de Finley — 1816 — ).

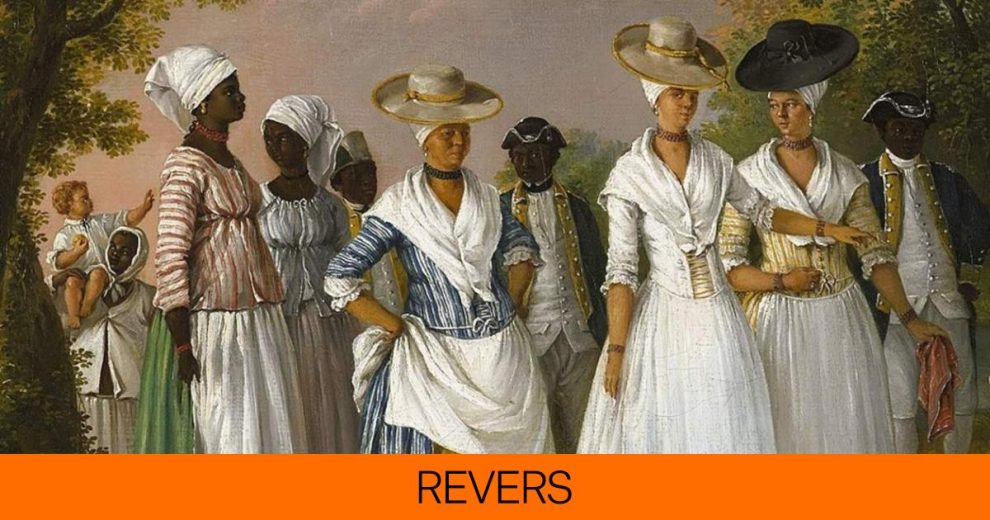

Mucho antes del estallido de la guerra de Secesión estadounidense (1861) y de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos (1863), ya existía una práctica de manumisión que se daba desde finales del siglo XVIII y que consistía en la emancipación del esclavo, promovida, voluntariamente, por el patrón. Es el origen de la masa de negros libertos que, a principios del siglo XIX, estaba presente — básicamente — en los Estados del norte. Pero esta misma cultura de manumisión — inspirada en el mensaje de las iglesias reformistas — no había superado la ideología que durante los siglos anteriores había justificado el fenómeno de la esclavitud. Persistía la idea de que los negros — libertos o esclavos — eran seres inferiores que no tenían recursos intelectuales para formar parte de la sociedad blanca.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos de esta cultura “Frankenstein” sería el caso de Zephaniah Kingsley. Nacido en Inglaterra (1765) y establecido en Estados Unidos (1803), Kingsley amasaría una fortuna con el tráfico de esclavos. Y siempre se sentiría orgulloso y defendería la honorabilidad de dicha actividad. Invertiría en la compra y explotación de plantaciones de algodón y de masas de esclavos y, según la investigación historiográfica, “Kingsley solo tendría una esposa: Anna Majigeen Ndiaye, que había nacido como princesa africana de la tribu Wólof — de Senegal — , un pueblo que compraba y vendía esclavos y saqueaba a otras tribus”. Evidentemente, Anna era una víctima del mismo sistema que había enriquecido a los suyos (los de origen y los de adopción).

La investigación historiográfica norteamericana revela que el caso de Kingsley sería más habitual de lo que podemos imaginar. Hasta el punto de que, a principios del siglo XIX, algunos estados norteamericanos modificaron la ley para que los hijos de un blanco y una negra — esclava o liberta — ganaran la libertad y el derecho a heredar. Esta sería otra causa que explicaría el gran crecimiento demográfico del grupo de los negros libertos (en aquel contexto socioideológico, los mulatos también eran considerados negros). Pero, sobre todo, explicaría la aparición de una idea apocalíptica: el progresivo “oscurecimiento” del paisaje étnico estadounidense y la sospecha de que este nuevo grupo podría convertirse en la quinta columna de una hipotética revolución esclava.

Con todos estos elementos, la American Colonization Society de Finley pasa a la acción y, con la inestimable colaboración del gobierno de Estados Unidos, crea una colonia en el litoral del golfo de Guinea, sobre un espacio geográfico que, en aquel momento, no estaba bajo el control de ninguna potencia occidental. Aquella colonia sería bautizada como Liberia, un nombre que pretendía ser un homenaje a la libertad y, de rebote, un estímulo para impulsar la emigración negra estadounidense hacia África. La American Colonization Society, siempre con la inestimable colaboración de los gobiernos de EE.UU., creó las primeras infraestructuras (emplazamiento poblacional, aparato productivo y red educativa para formar a los primeros líderes de aquella comunidad).

Los pioneros de aquel proyecto se convirtieron en la élite política, económica y cultural de una nueva sociedad, formada por la diáspora afroamericana y los indígenas del territorio. Transcurridas tres décadas, el 26 de julio de 1847, Liberia proclamaba su independencia. Sería la primera república del África moderna y, con el reino de Etiopía, el único territorio africano que escaparía al posterior reparto colonial de Berlín (1885). Pero los colonos afroamericanos nunca tuvieron una buena relación con los indígenas. Les separaban sus respectivos corpus culturales: los afroamericanos se identificaban más con la cultura europea que habían recibido durante la esclavitud (siglos XVI a XIX) que con la de sus lejanos ancestros africanos.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Abolición de la Esclavitud, que se aplicaría en todo el territorio norteamericano una vez concluida la guerra de Secesión (1865) y que implicaría la libertad de unos tres millones de personas de raza negra, el proyecto de la American Colonization Society — nuevamente con el apoyo de la administración gubernamental — intensificaría su acción. Pero el verdadero objetivo de aquel proyecto no se cumpliría. Según la historiografía norteamericana, entre 1816 y 1900, solo emigraron a Liberia unas 30.000 personas, que representaban, tan solo, el 1% de la población negra de EE.UU. La American Colonization Society seguiría activa hasta 1956, pero el verdadero objetivo del proyecto se saldaría con un rotundo fracaso.