Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

NUEVA YORK.- En este artículo publicado en The New Yorker, Joshua Rothman analiza un tema que impacta nuestra vida diaria: cómo los algoritmos — y ahora la inteligencia artificial generativa — están transformando no solo lo que consumimos, sino también cómo comprendemos la cultura.

El punto de inicio es conocido: esa rutina matutina donde, casi sin darnos cuenta, navegamos de una red social a un video recomendado y terminamos atrapados en un flujo interminable de contenidos. Esa es la marca de la “vida algorítmica”: una existencia definida por estímulos constantes, donde ya no hay espacio vacío, porque cada minuto puede llenarse con algo que una máquina seleccionó para nosotros.

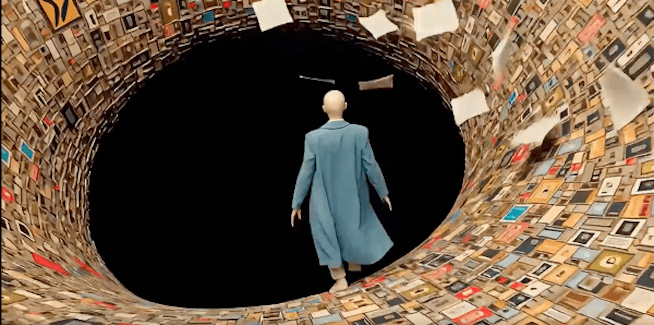

Rothman alerta que el cambio cualitativo llegó con la IA generativa. Si antes los algoritmos seleccionaban qué ver o leer, ahora directamente producen los textos, imágenes, canciones o voces que encontramos en línea. Esto ha dado lugar a lo que muchos denominan la “teoría del internet muerto”: gran parte de los contenidos ya no son creados por personas, sino generados o modificados por máquinas.

De ahí la creciente sensación de uniformidad, repetición y pérdida de autenticidad en la red. A medida que la IA se vuelve capaz de generar podcasts, videos o relatos personalizados, la cultura podría fragmentarse en experiencias individuales y efímeras, hechas a la medida para cada usuario, sin un marco comunitario que les dé sentido.

Rothman recoge testimonios de creadores que utilizan la IA como medio de expresión — como el colectivo “AI OR DIE”, que produce sketches surrealistas con herramientas de video generativo — , pero también voces críticas como la de Jaron Lanier, pionero de la realidad virtual. Lanier advierte que, si el futuro cultural se organiza en torno a centros de IA que fabrican experiencias personalizadas, corremos el riesgo de perder la noción misma de “contenido” compartido. En su lugar, viviríamos en burbujas de estímulos diseñados para cada uno, en una especie de sociedad ilusoria donde lo colectivo se diluye en simulacros.

En esencia, el ensayo plantea una pregunta clave: ¿qué lugar queda para la cultura humana en un ecosistema donde la producción infinita y automatizada amenaza con sofocar la creatividad, la autenticidad y la experiencia compartida? La respuesta de Rothman es ambivalente: quizás la abundancia de artefactos generados por IA termine revalorizando lo humano, lo imperfecto, lo único. Pero también demanda una vigilancia crítica, porque la tentación de delegar nuestras historias y experiencias en sistemas automáticos es cada vez mayor.

Aquí surge un eco claro con la advertencia de Mustafa Suleyman. Mientras él alertaba sobre el peligro de atribuir humanidad a las máquinas y caer en una “psicosis digital”, Rothman muestra cómo ya estamos inmersos en una dinámica similar: interactuamos con IA que imitan la conversación, consumimos música o imágenes que parecen creadas por artistas, y corremos el riesgo de confundir la ilusión con la experiencia real. Ambos coinciden en que el problema no es solo técnico, sino cultural: lo que está en juego es nuestra capacidad de discernir, valorar y preservar lo que verdaderamente nos une como humanos.

AM.MX/fm