Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

De lejos, el mando parece lo opuesto a la reclusión: agendas repletas, fotografías, comitivas, conversaciones vibrantes, gente aguardando su turno para saludar. Es difícil concebir que, en medio de tanto bullicio, alguien pueda estar aislado.

El aislamiento del liderazgo no comienza al dejar el puesto, sino mientras se ejerce. Inicia el día en que un autógrafo, un gesto o una llamada suya pueden transformar la suerte de muchos. A partir de ahí, gran parte del mundo deja de saber cómo dirigirse a usted.

El dilema no reside únicamente en la persona, sino en el séquito que la rodea. Cualquier núcleo de autoridad termina asemejándose a un vivero: adentro el ambiente es ideal, el aire filtrado y todo parece bajo control. Afuera hay sol, tierra, aguacero, calor. Quien dirige respira casi siempre el aire del vivero y, poco a poco, olvida la sensación del aire exterior, a menos que se esfuerce conscientemente por salir.

Nuestra política reciente exhibe sus propios viveros notorios: el liderazgo cercano de Hipólito, la gestión técnica de Leonel, la maquinaria discreta de Danilo, la promesa de integridad de Abinader; estilos diversos, pero todos enfrentan el riesgo idéntico de terminar respirando únicamente el aire interno.

De ahí surge el primer aislamiento: el de la resolución. Gobernar rara vez implica escoger entre lo bueno y lo malo, sino entre distintas complicaciones. Hay asesores y exposiciones, pero la sanción final recae sobre un único nombre. Si algo falla, nadie recuerda la presentación digital, solo a quien presidía el encuentro.

El segundo aislamiento es el del discurso. Todo poder necesita forjarse una narrativa: “estamos progresando”, “estamos modernizando”, “estamos saneando”. El inconveniente surge cuando ese relato no concuerda con la realidad vivida por la población. El Ejecutivo celebra cifras y la gente habla de arriendo y alimentos. Cuando el mando solo se escucha a sí mismo, termina administrando una nación que existe en documentos, no en la calle.

El tercer aislamiento es más callado: el moral. No se mide en sondeos, sino cuando cesa la actividad. Casi todos inician en el juego con ciertos límites infranqueables. Pero el poder es hábil para crear excepciones: “este caso es particular”, “es por la estabilidad”, “solo esta vez”. Usualmente no hay una ruptura grande, sino leves renuncias constantes. Más que corromper, el poder tiende a revelar qué estábamos dispuestos a negociar de nosotros mismos. Y a quien se empeña en mantener sus fronteras, el sistema a menudo lo relega. Esa persona también se queda sola.

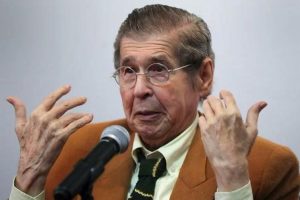

La literatura lo captó antes que la teoría: desde el Rey Lear de Shakespeare hasta el patriarca de García Márquez, el mando termina rodeado de voces que ovacionan, pero no acompañan. Aquí, Orlando Jorge solía afirmar que el poder es como una sombra pasajera. Él mismo perdió la vida en su oficina ministerial. La sombra se desvaneció abruptamente; lo que quedó fue la interrogante sobre lo que cada uno deja atrás cuando el poder, inevitablemente, se retira.

¿Existen contramedidas? Pocas, pero palpables: abandonar el vivero sin cámaras ni protocolo, buscar información que no pase por el círculo íntimo, conversar con gente cuya subsistencia no dependa del Estado ni de la empresa, conservar cerca a quien pueda señalar “te equivocas” sin temor a perderlo todo. No hay fidelidad mayor que la de incomodar con la verdad, ni prueba de liderazgo más grande que la de saber tolerarla.

La cuestión crucial no es cuánta gente se acerca a quien dirige mientras reparte, sino cuántos se atreven a expresar la verdad mientras aún es posible corregir el rumbo. Y cuántos siguen buscándolo cuando ya no ofrece nada.

Ahí se revela si el mando fue simplemente una forma sofisticada de gestionar su propia reclusión, o un intento, con todas sus imperfecciones, de servir y dejar algo de valor cuando la sombra se haya extinguido.