Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

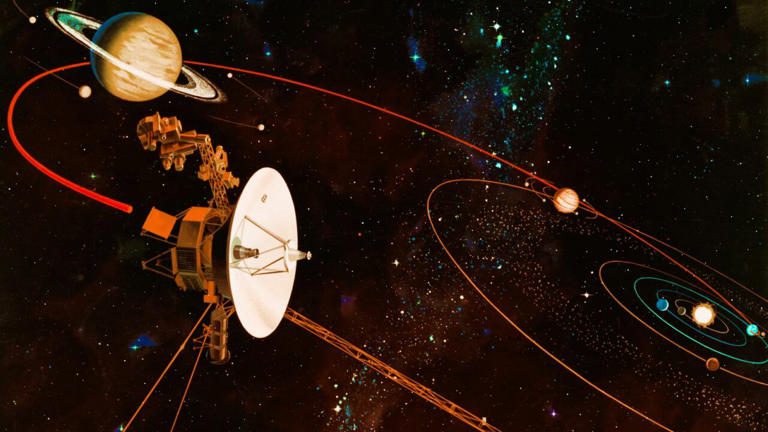

Noticias de Valencia. En 1977, la NASA puso en marcha la sonda Voyager 1, concebida para investigar los planetas exteriores de nuestro sistema solar. Pocos habrían adivinado en ese momento que, casi medio siglo más tarde, seguiría operando y enviando información desde el confín más lejano del universo conocido. A octubre de 2025, se halla a más de 24 mil millones de kilómetros de la Tierra, superando el alcance del astro rey. Y allí, en el límite etéreo del sistema solar, ha descubierto algo fascinante: un “muro ígneo”.

Los expertos lo describen como una franja tenue de energía que demarca la transición entre la influencia solar y el espacio interestelar. Este “muro de fuego” alcanza temperaturas cercanas a los 30.000 grados Celsius, si bien no es el calor que conocemos en nuestro planeta. Es energía cinética: partículas subatómicas que transitan a velocidades cercanas a la luz. No obstante, el espacio es tan vasto y vacío que apenas interactúan, engendrando una curiosidad física: una zona sumamente caliente… pero sin sensación térmica. Un suceso que remodela nuestra comprensión de las fronteras solares.

En su misión inicial, la Voyager 1 nos mostró las tempestades de Júpiter, los satélites volcánicos de Ío, los anillos de Saturno y su atmósfera enigmática. Aquel periplo supuso un hito en la historia de la astronomía, desvelando mundos que hasta entonces solo existían en la imaginación.

Tras cumplir su cometido principal, la nave fue reacondicionada para proseguir su camino hacia el espacio interestelar. En 2012, traspasó el umbral de la heliosfera —la coraza protectora generada por el viento solar—, convirtiéndose en el primer artefacto humano en salir formalmente del sistema solar. Desde entonces, se la considera el embajador más distante de la humanidad.

Sus ecos, que viajan a la velocidad de la luz, tardan más de 22 horas en alcanzar nuestro planeta. Aunque avanza a unos 17 km por segundo, requeriría más de 73.000 años para llegar a Próxima Centauri, la estrella más próxima. Si cruzara toda la Vía Láctea, el trayecto consumiría unos 2.700 millones de años. Cifras que superan nuestra escala terrenal y que reflejan la paciencia infinita del cosmos.

A bordo de la Voyager 1 lleva el emblemático Disco Dorado, concebido por Carl Sagan y su equipo como un arca temporal interestelar. Contiene saludos en 55 lenguas, música de variadas culturas y sonidos terrestres: el rumor del océano, el trino de aves, la algarabía infantil. Si alguna vez una inteligencia ajena a la Tierra halla la sonda, ese disco le narrará quiénes fuimos: un linaje inquisitivo, creador y capaz de fantasear más allá de su entorno.

A pesar del paso del tiempo, la nave se mantiene en comunicación con la Tierra. Su fuente de energía de plutonio se desvanece y ciertos aparatos se apagan progresivamente, pero sus instrumentos continúan transmitiendo información valiosa sobre el medio interestelar. Cada señal captada por las antenas del Laboratorio de Propulsión a Chorro es un hálito que procede de lo ignoto, un recuerdo de hasta dónde puede llegar la tenacidad humana.

Cuando su energía se agote, la Voyager 1 seguirá su ruta en silencio, surcando el vacío galáctico durante eones. Flotará como un testigo perenne de nuestra existencia, portando consigo una porción de nuestra historia y nuestras aspiraciones.

No es solo ingeniería. Es el reflejo de nuestra necesidad de indagar, de mirar más allá del horizonte y cuestionarnos lo que se halla más allá. En la vasta quietud espacial, la Voyager 1 avanza. Y con ella, viaja la memoria de un pequeño orbe azul que, un día, osó tocar las estrellas.